めまいの中で最も多いのは、内耳性のめまいです。 主に2つあり、良性発作性頭位めまい症と、メニエル病です。 上記2つで、めまい症の60から70%を占めているといわれております。

①良性発作性頭位めまい症

頭の位置を変えたときに、ぐるっ・ふわっとするタイプのめまい症です。 おおよそ、2-5秒、長くても15秒ほどでめまいが治まることがほとんどです。 ただし、特定の方向へ頭を動かすとめまいが誘発され、反復することが多いです。

原因

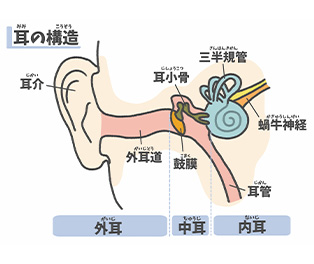

内耳には、三半規管の付け根の前庭に、体の方向を感知する「耳石器」という器官があります。この中には、耳石(カルシウムの小さな粒)と呼ばれる砂状の石があり、それがはがれて、三半規管にたくさん入ることで発症します。 その耳石は三半規管の中を浮遊し、頭を動かすとき、三半規管を移動し、神経細胞を刺激するためにめまいが誘発されます。 診察時、眼の動きを詳しく観察すると、はがれた耳石のある場所を特定することができます。

治療方法

三半規管に浮遊している耳石をもとの場所(前庭)に戻せばめまい症状は治まります。頭の位置をエプレー法という方法等で順番に動かすと、70から80%の確率でめまいが軽減することがわかっています。 軽減しなくても、ご自身で頭位変換のリハビリを施行すれば、徐々に改善していきます。 耳石がはがれやすくなる背景に、脱水症も関与していることが多く、十分な水分摂取も必要です。 めまいが誘発されるから、動かず安静にしているとより回復が遅くなります。 めまいが起こってもある程度我慢して、動くことが重要です。 むしろめまいが誘発される動作をする方が、早く改善することがわかっています。

②メニエール病

メニエール病はめまいの原因の15%前後と言われております。 この病気は、回転性めまい・主に低音の難聴・耳鳴・耳のつまり感の4症状が、繰り返しおこる内耳疾患です。 内耳にある、内リンパ腔というリンパで満たされているところの水分が多くなり、「内リンパ水腫」という状態になると、めまいや難聴などの症状を起こします。 メニエール病の状態はいつも同じではなく、個人差はありますが、耳のつまるような閉塞感、低音性難聴、耳鳴りなどの4症状が軽度出現しては消えを繰り返し、徐々に難聴や回転性めまい発作が繰り返し起こすようになります。 全員ではありませんが、最終的に両側性の難聴がさらに悪化したり、めまいが頻発したりし、生活の質を大幅に悪化させることもあります。

原因

誘因として脱水症や睡眠不足、気圧の変動・過労などの肉体的ストレス、精神的ストレスが関与していると考えられています。 発症初期は治療で比較的早く改善することも多く、1~3か月でめまい・難聴等の4症状がほとんど消失することもあります。 ただし、めまいや難聴を繰り返したりしながら徐々に進行することも多くみられ、特に強い難聴が起きているにもかかわらず放置してしまうと、難聴が改善しなくなることもあります。

治療方法

診断および経過観察には、聴力検査と眼の動きを観察する検査が行われます。 治療には、生活指導と内リンパ水腫を軽減させるための薬や抗めまい薬・吐気どめ等を使います。 治りにくい場合は、ご自身で回転運動のリハビリやバランス感覚を鍛えるリハビリを行うこともあります。 また、中耳加圧療法という治療を行うこともあります。 めまいによって生活の質が大幅に悪化したり、難聴の進行が早い時など薬改善できない時は、大きい病院で内耳の手術が行われることもあります。 めまいがするからじっと動かず過ごすと、内耳・小脳等の平衡機能がより低下して、めまいが悪化します。 めまいが誘発されて辛くても、リハビリ等は積極的に行いましょう。

その他のめまい

③起立性調節障害

めまいの10%ぐらいを占めるといわれております。 寝ているときは何ともないですが、座ったり、立ったり頭を挙上すると目の前がちかちかしたり、暗くなったり、場合によっては意識がもうろうとし、くらくらするため座位または立位の維持が困難となります。 過敏性腸症候群・緊張型頭痛・睡眠障害・心因性食思不振症・不登校等、他疾患と合併することもあります。

原因

頭の位置を座ったり立ったり挙上する際、自律神経のバランスが良くないために一時的に脳への血流が減少し、いわゆる立ちくらみを引き起こすと考えられております。 自律神経のバランスに問題なくても、脱水症によって引き起こされることも多くみられます。 また、足の筋力が不足すると、脚部から心臓に血液を循環させることが滞り、立ちくらみを起こしやすくするといわれております。

治療方法

診断は、起立試験を行い判定します。 また、治療としては、昇圧剤等を使用しますが、内服薬単独では効果が薄く、以下の生活指導等を併用することも多いです。 単に脱水症の場合は、飲水指導等で改善を図ります。

- 運動療法・・散歩・ストレッチなど

- 肉体操作・・起立時に、頭を下げて前かがみになりながら、ゆっくり立つ。起立中は、足踏みをする

- 規則正しい生活リズムのすすめ・・寝る時間・起きる時間を前倒しする。

- 暑い場所は避ける

- 食事・・やや多めの食塩摂取をする

④脳血管障害にともなうめまい

めまいのうち3-5%は脳出血や脳梗塞などの脳卒中が原因と言われております。 脳の中心部の「脳幹」「小脳」で出血が起こったり、血管が詰まったりして発症します。 めまいの他に、頭痛、手足の痺れ、脱力感、言葉が出づらいといった神経症状を伴うことが多いです。 めまい症は、上記で述べた通り、内耳性であることが多いですが、内耳性めまいの場合、原則上記の神経症状を伴うことはありません。 脳血管障害を疑う場合は、MRI・CT等での検査が必要となりますので、診断のためには脳神経内科または脳外科等の診療科がある病院に受診していただくことが望ましいです。